12月15日,食品与环境学院携手绿“环”梦“净”专项志愿服务队在乌马河展开了周密的水样土样采集行动。以专业视角和科学方法,深入揭秘这条河流的生态奥秘,为守护绿水青山贡献智慧与力量。此次行动由食品与环境学院副教授陈灿灿及绿“环”梦“净”专项志愿服务队指导教师杨欣全程予以专业且悉心的指导,并带领队员们于实验室中开展深入的实验检测工作。

水样土样采集 行动有序开展

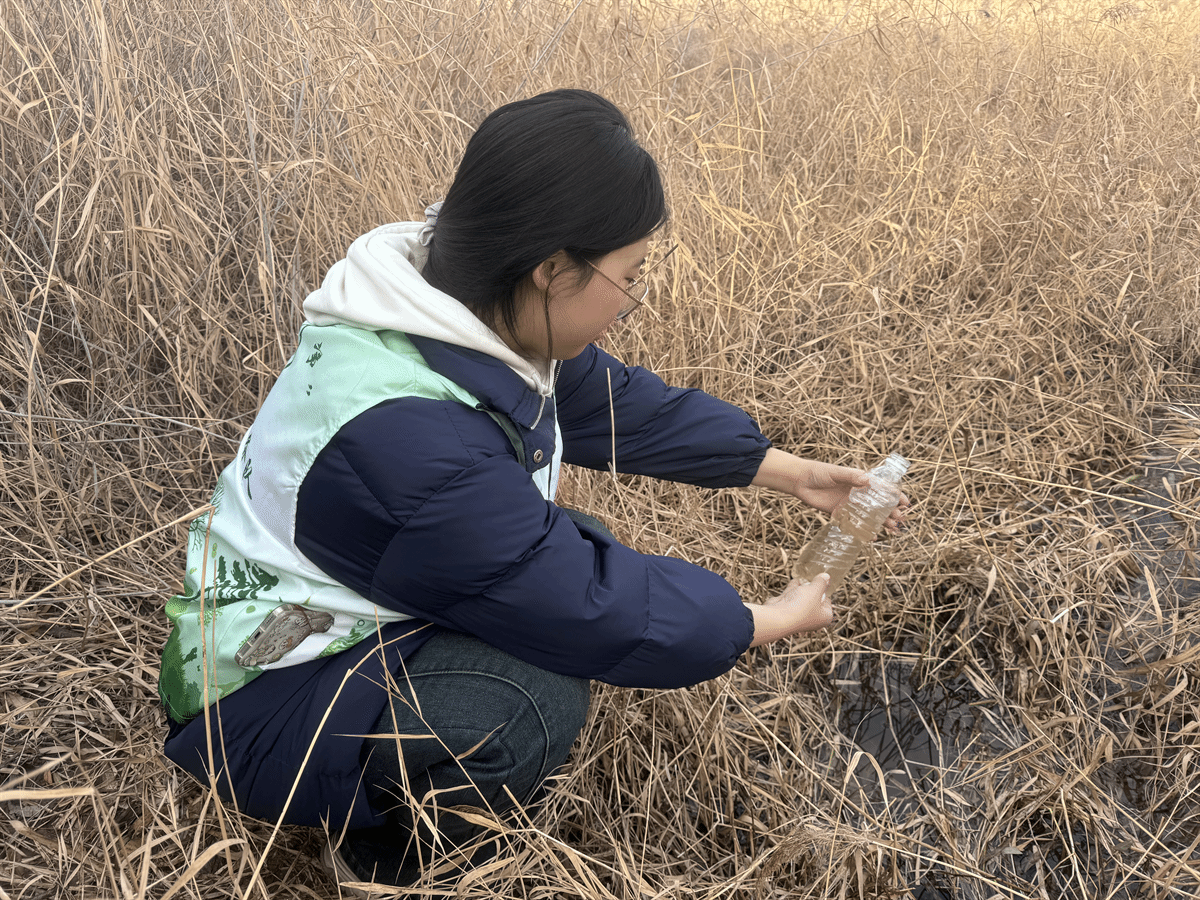

采集行动当天,队员们精神饱满,携专业采样设备及检测工具,对乌马河及其周边水质土壤展开全面细致采样。他们遵循科学规范,精准采集每一份样本,为后续研究打下坚实基础。沿着乌马河河岸,队员们依据前期的科学规划与实地勘察,精心选定了若干处极具代表性的“黄金点位”,随即有条不紊地开启采样工作。在采集水样时,队员们严格依照既定的操作规程进行操作,每一瓶采集完成的水样均被仔细贴上包含采样地点、精确时间等详细信息的“身份标签”,确保样本信息的完整性与可追溯性。

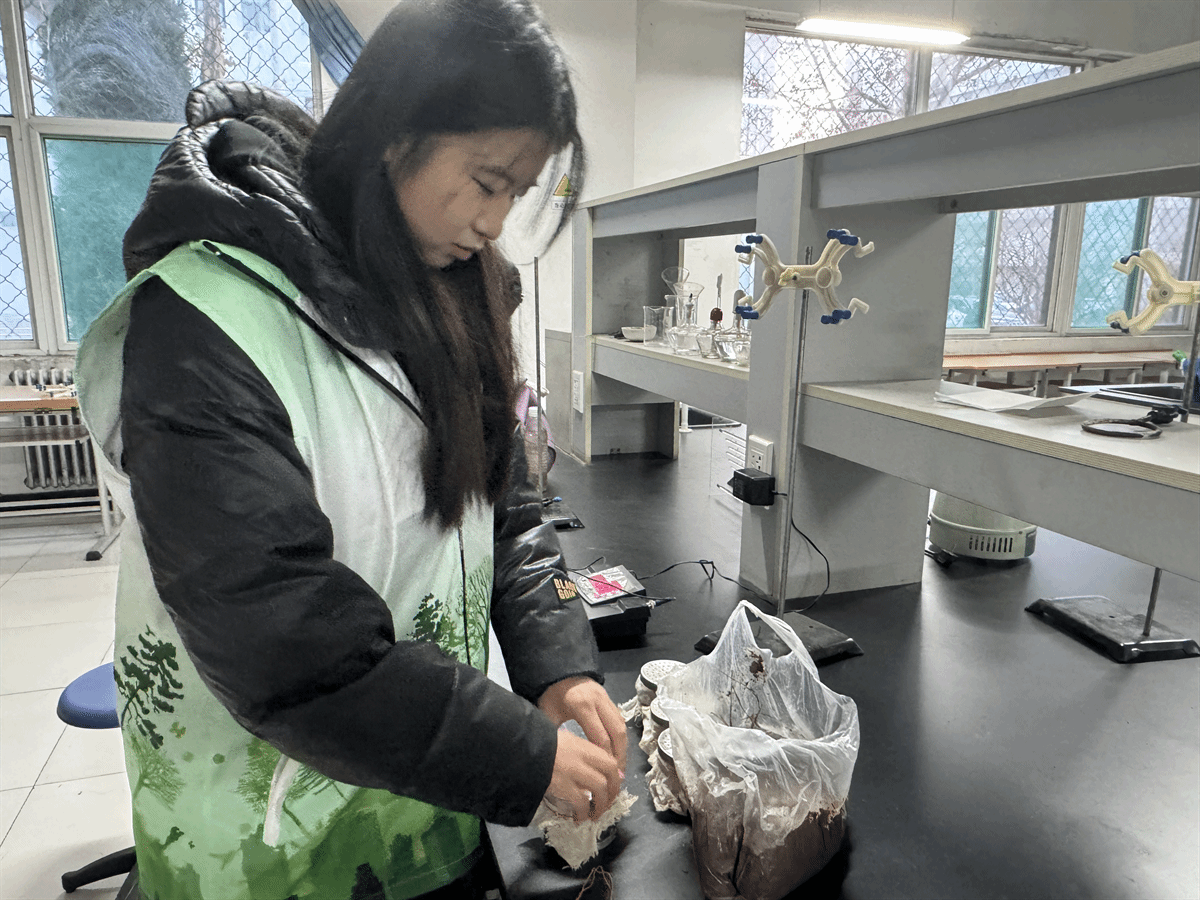

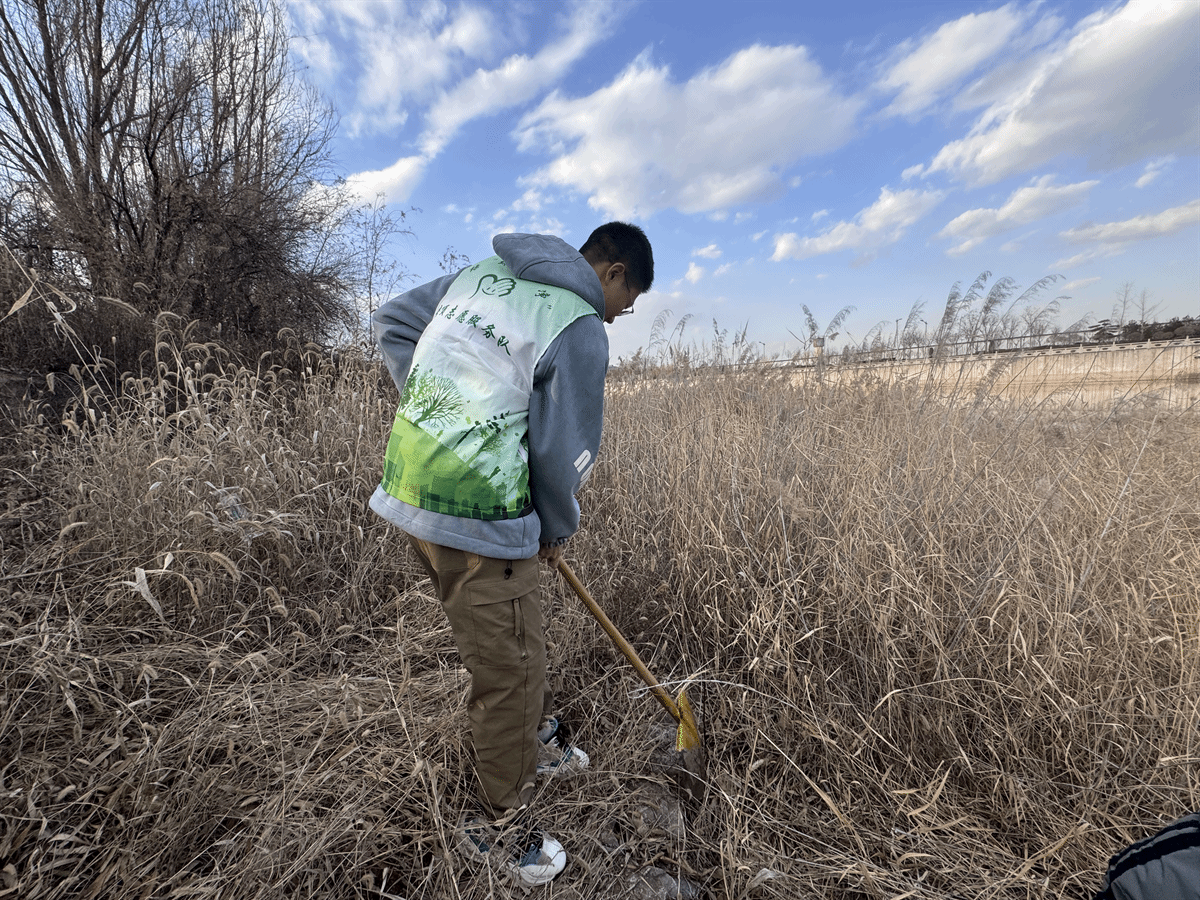

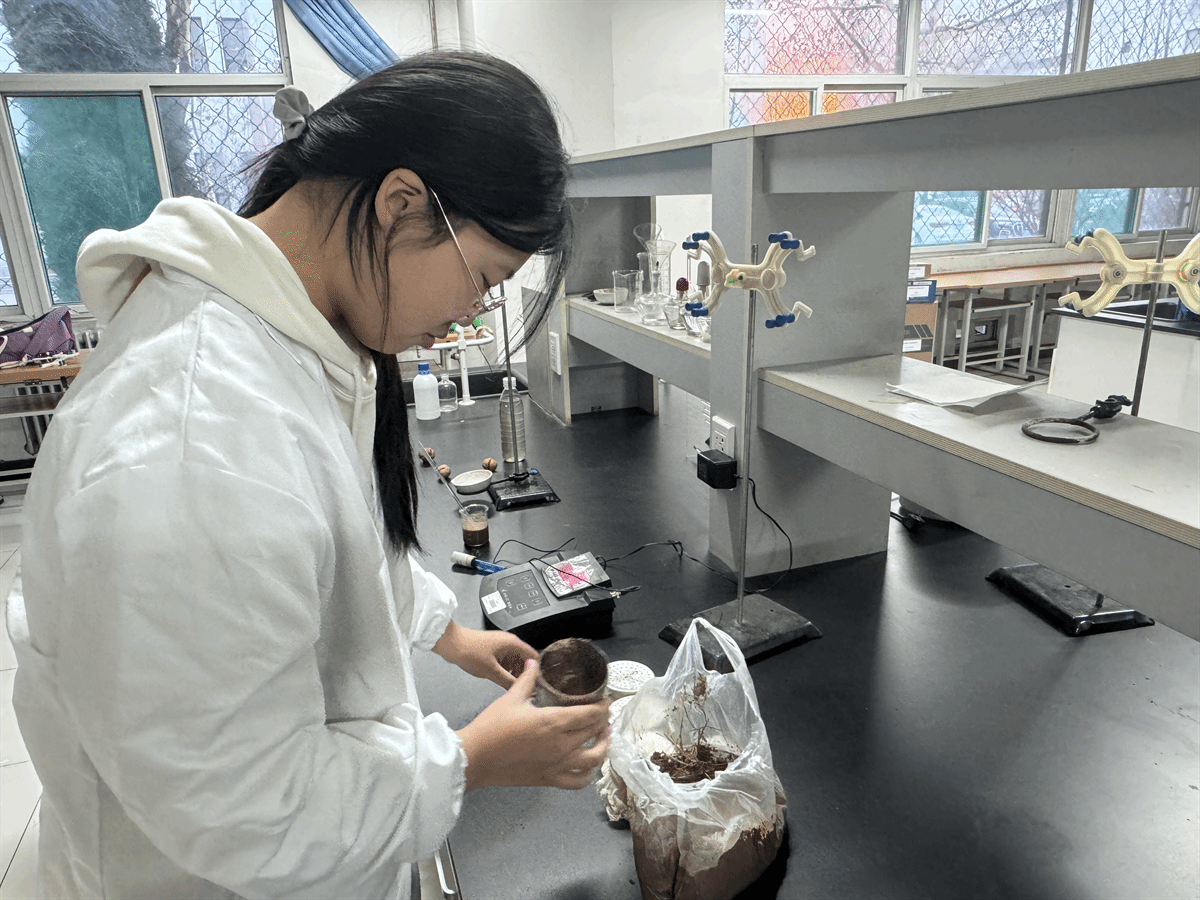

与此同时,土壤样本的采集工作亦同步高效推进。队员们熟练运用铁锹等专业工具,在河边不同区域进行深度挖掘与采集,广泛收集了不同深度、不同质地的土样。在采集过程中,队员们细致入微地观察土壤的颜色、湿度等关键物理特征,并进行详尽记录,仿佛为土壤进行了一次全面的“健康检查”。每一份土样都承载着乌马河周边土地的“生态密码”,助力队员们更深入地守护这片土地的生态健康,为生态环境的可持续发展贡献一份力量。

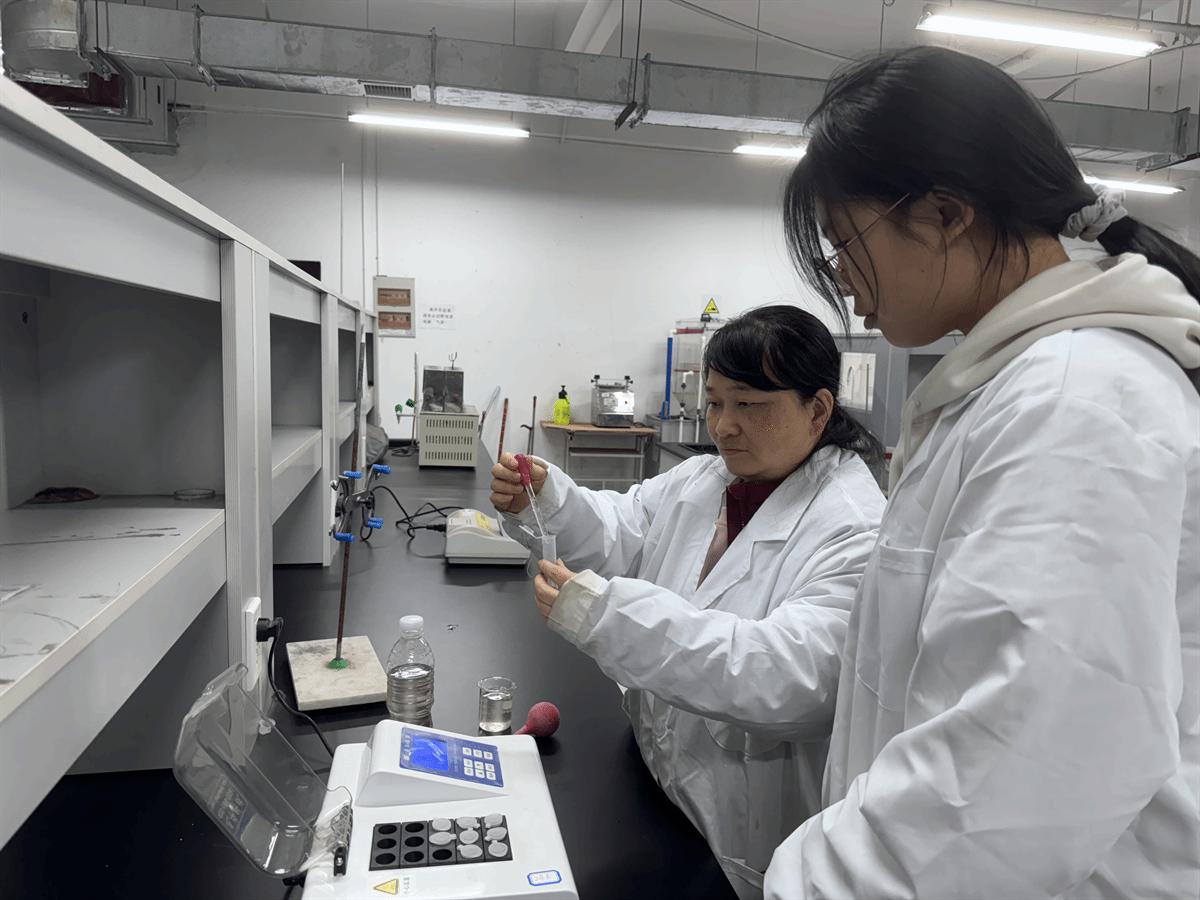

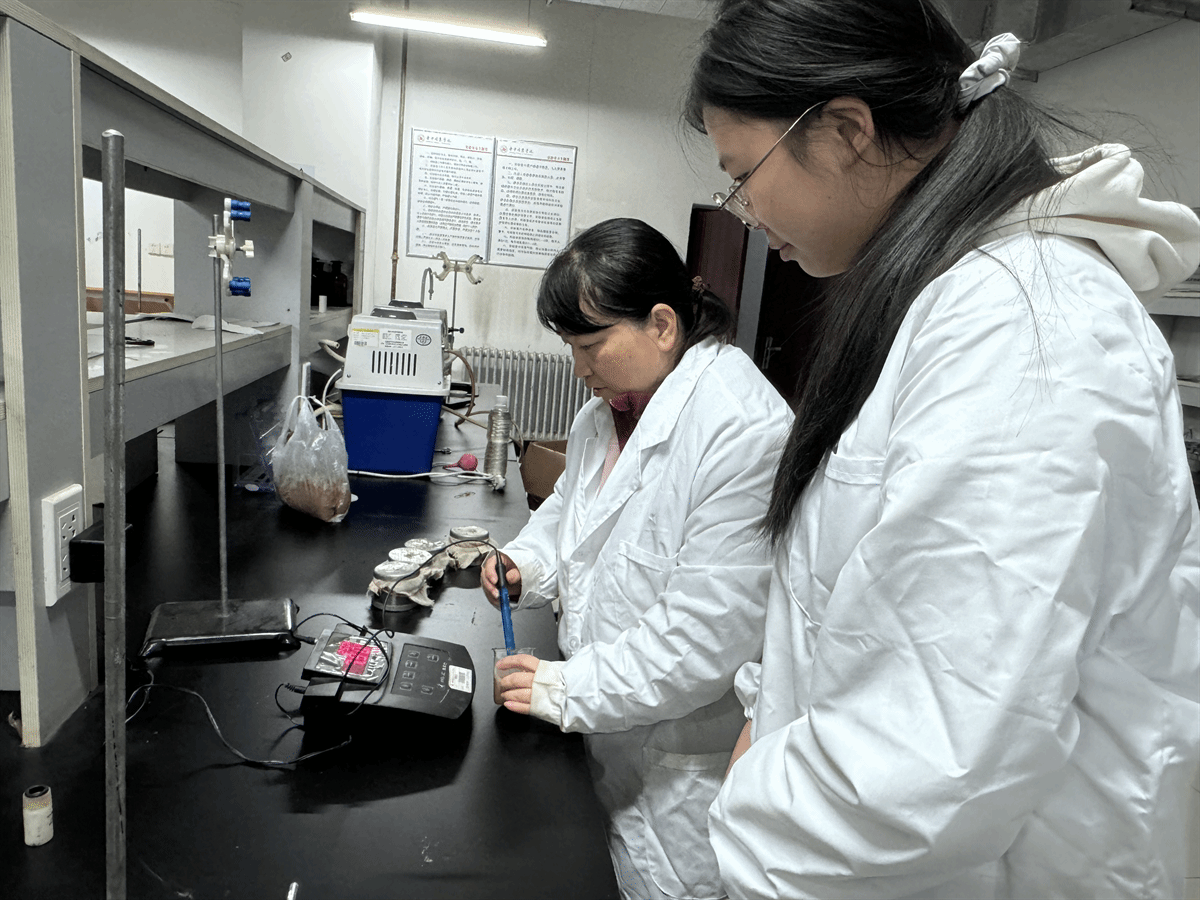

实验室检测 科学严谨分析

返回实验室后,队员们迅速转换角色,全身心投入到紧张而有序的检测工作中。他们小心翼翼地处理土壤样本,用精密的pH计测出了土壤的酸碱度——7.16,这个数字为深入了解该区域土壤生态特性提供了关键依据。

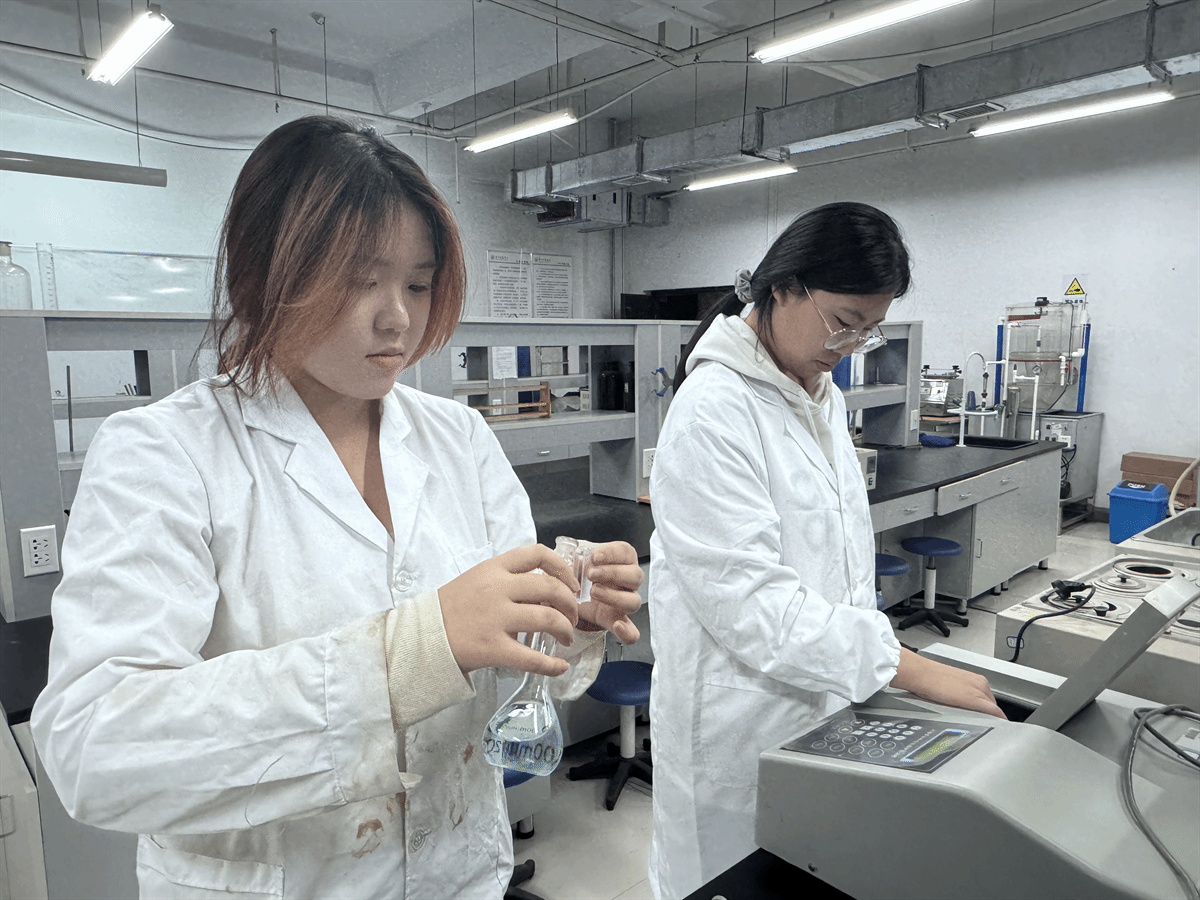

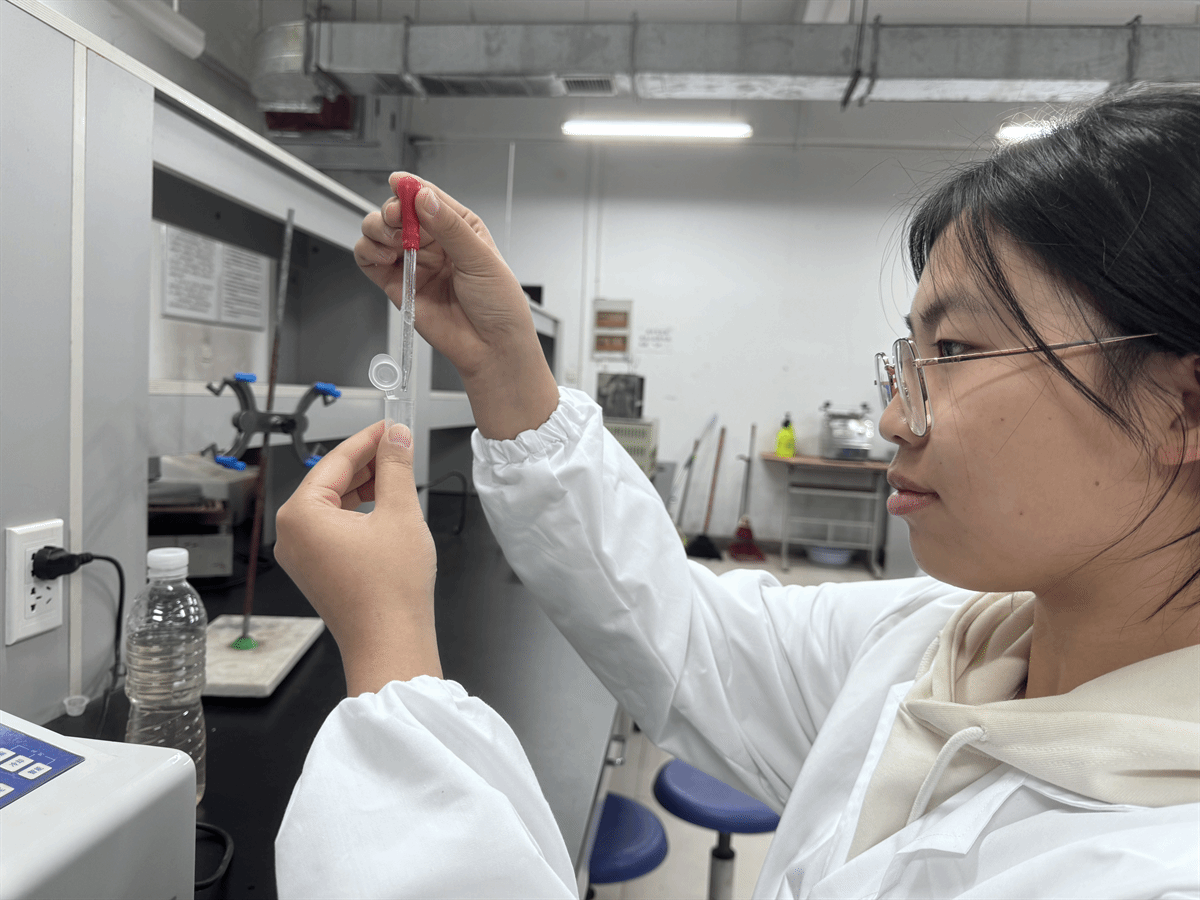

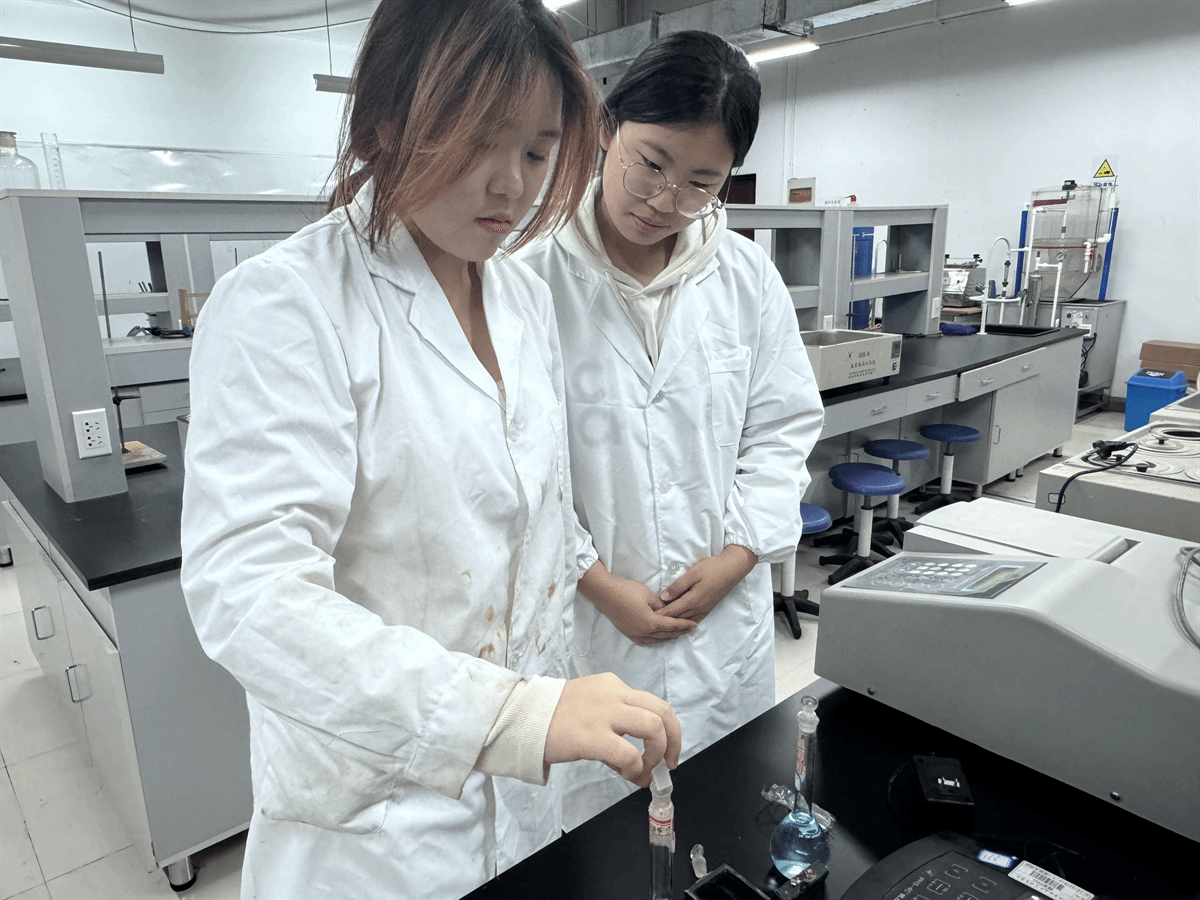

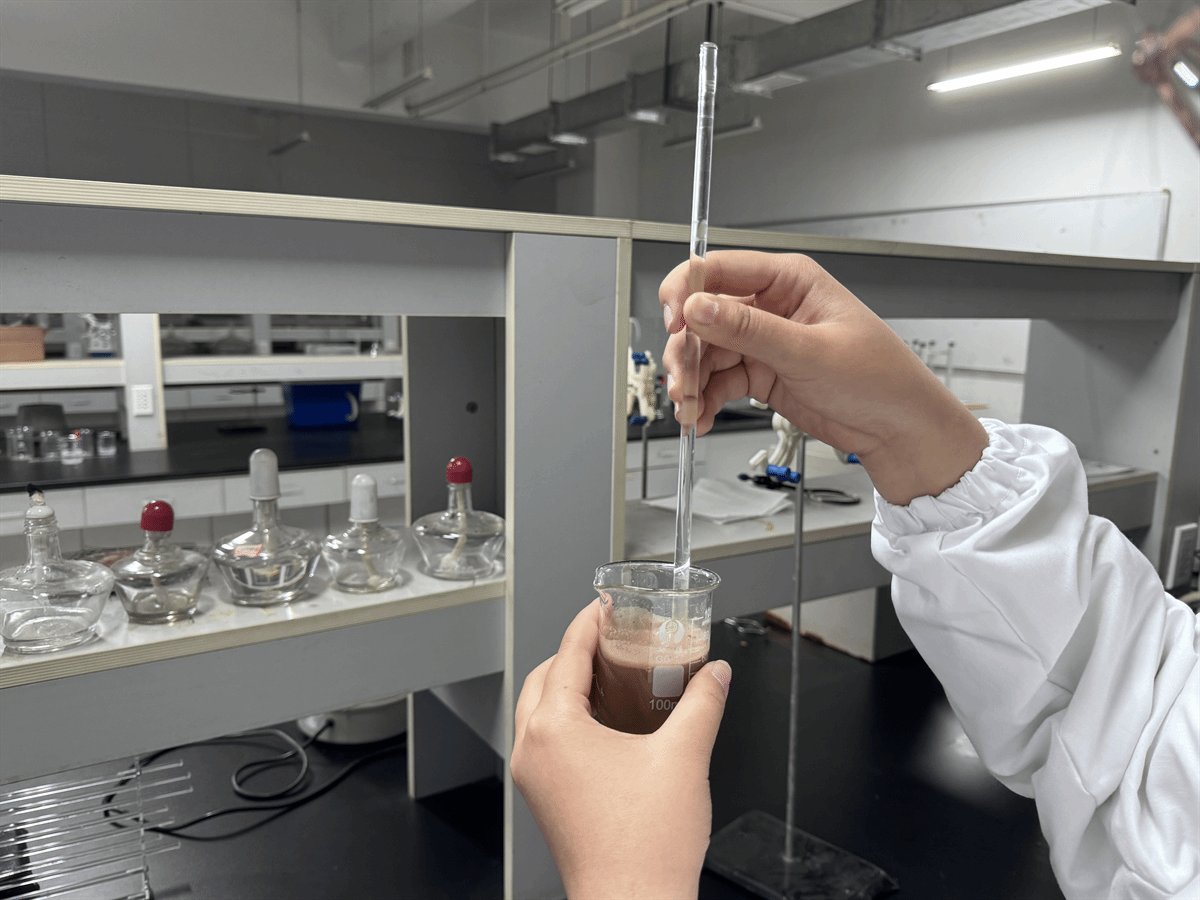

在陈灿灿老师的专业指导下,队员们依据科学的实验流程进行分工协作。他们精准地在试管中加入特定试剂,并逐一滴入水样,然后全神贯注地观察溶液颜色的微妙变化,从透明逐渐变为浅蓝,进而变为深蓝,甚至出现了细微的沉淀。经过一系列严谨的实验操作与数据分析,最终成功测定了水样中铜离子、铅离子等重金属的含量。其中,铜离子含量约为 0.05 毫克/升,铅离子含量约为 0.01 毫克/升,二者均显著低于相应的水质标准限值。此外,汞、镉等其他重金属含量亦完全符合乌马河水质标准要求。

此次食品与环境学院携手绿“环”梦“净”专项志愿服务队开展的采样与分析工作,每一位队员怀揣着对大自然的敬畏之心,用专业的科学方法和一丝不苟的严谨态度,在乌马河的河畔、在实验室的方寸之间,挥洒着青春的汗水,采集样本、分析数据。

守护绿水青山,已然化作深深镌刻在心底的坚定信念。此次活动的举办,责任感与使命感如同涓涓细流,渗透进每一个操作步骤里。不仅彰显了团队强大的凝聚力与向心力,更是向全社会传递环保力量的有力号角!